歷史網站|Historical Website:

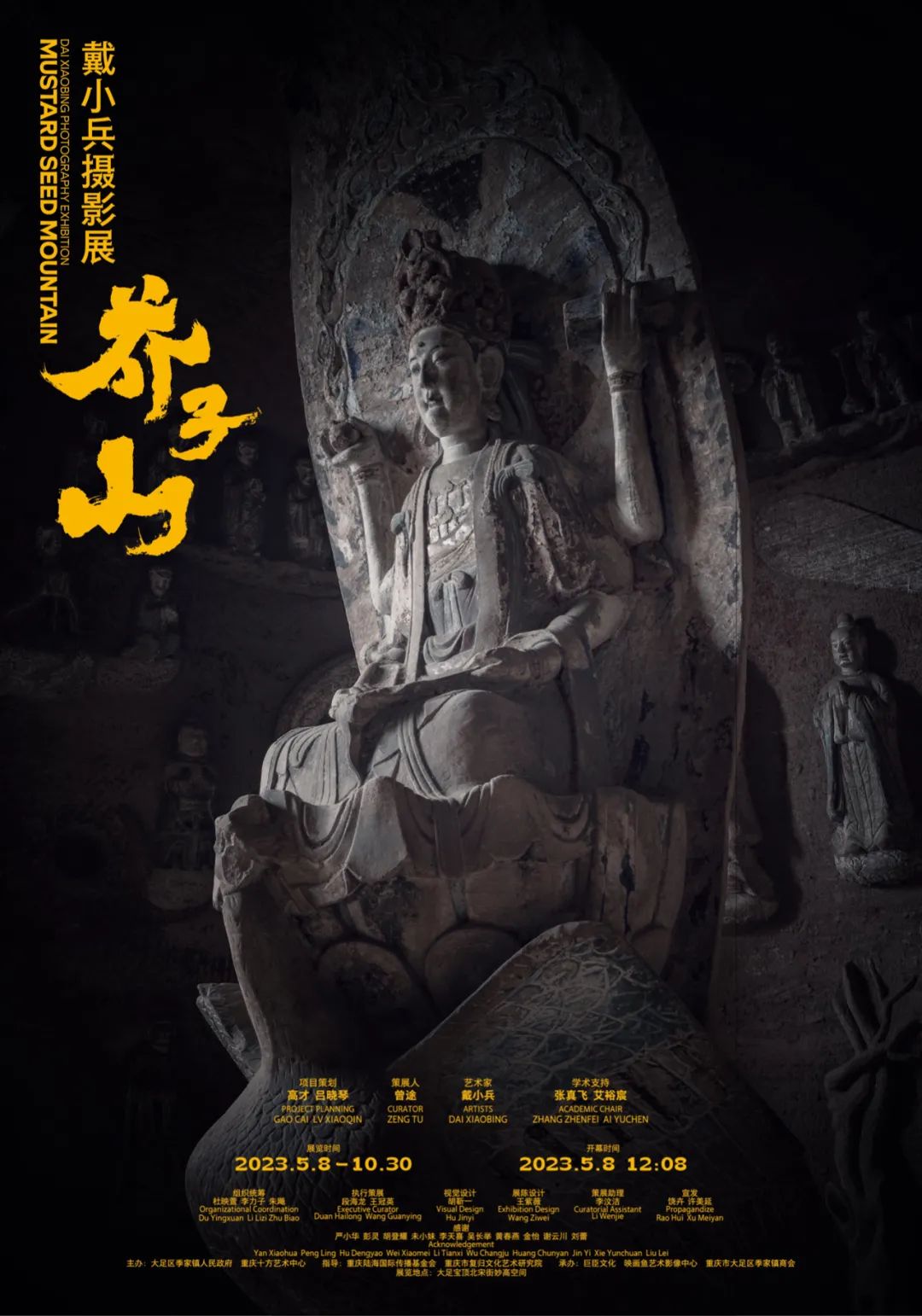

回顧 I 「芥子山——戴小兵攝影展」在大足石刻妙高空間開幕!

点击图片 前情回顾

开 幕 仪 式

谈及大足石刻,许多人会联想到光彩熠熠的千手观音,精妙绝伦的六道轮回图。但却没有多少人知道,大足石刻除了世人熟知的“宝顶山”“北山”“南山”“石门山”“石篆山”外,还包含一百余处散落在乡间各处大大小小的石刻。

石窟屹立上千年,少不了一群人在背后默默守护,这便是石窟守护人。5月8日中午,“芥子山——戴小兵摄影展”在大足宝顶山北宋街妙高空间开幕,用200多幅照片,讲诉川渝石刻的石窟守护人们的故事。

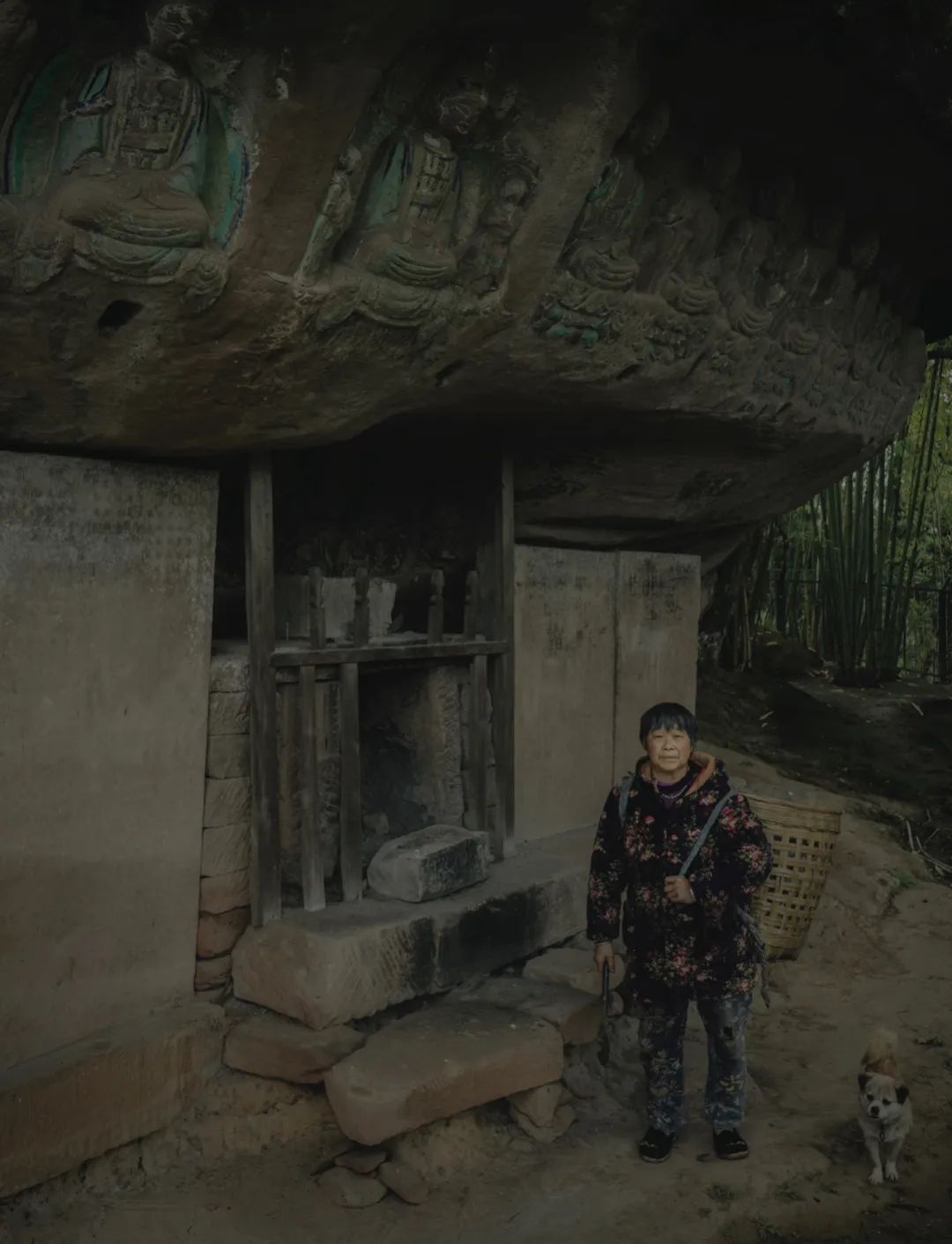

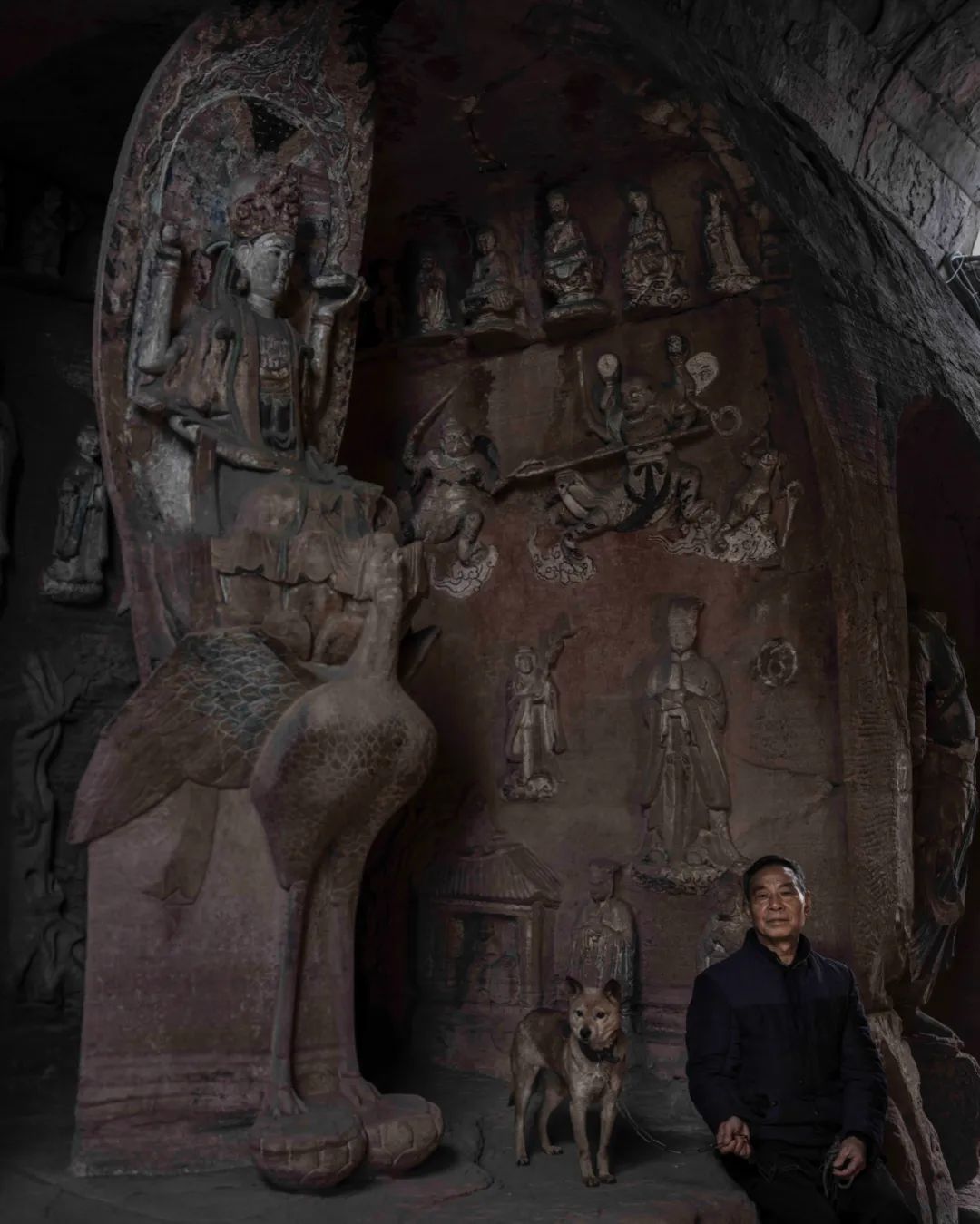

展览主要围绕“芥子山”和“须弥园”两大主线展开,其中“须弥园”主要聚焦一座座窟龛和一尊尊造像,向观众展现了大足石刻作为“公元9—13世纪世界石窟艺术最高水平的代表”的气势恢宏和壮丽辉煌。“芥子山”则将镜头对准了石刻义务文保员——以芥子生命守护着须弥石窟的“凡人”。芥子虽微,却可尽现无尽须弥。透过展览的这些影像,观众可以看到这些如一颗颗自然无闻芥子般的“石窟守护者”,默守石窟如自家,日复一日的坚守、清扫和保护,守护着散落山野中的文明遗产。

开幕现场

开幕现场

展览还未开幕,现场已人流如织。来自重庆市复归文化艺术研究院、重庆陆海国际传播公益基金会、重庆市文物保护志愿者服务总队、大足区小义社会工作服务中心、四川外国语大学、大足区季家镇、仟雨集(Mil Gotas)书店、重庆市青年书协等相关负责人、高校教师等相聚一堂,并围绕本次展览纷纷表达自己的感受和观点。

开幕现场

开幕现场

妙高空间主理人、展览统筹杜映萱:

“2022年,摄影艺术家戴小兵受重庆陆海国际传播公益基金会邀请,作为志愿者参与大足石刻保护与传播公益行动。一年以来,戴小兵走访重庆大足、四川安岳等地,拍摄并记录了大量中小石窟和石窟守护人。这些石窟守护人虽然平凡,但是却像一个又一个的芥子,数量之大能够堆积如山。因此,我们把这组作品命名为‘芥子山’。他们靠自身的力量和质朴的信仰,把散落在民间的文物石刻保护起来,保护着我们的文化遗产。”

展览现场

展览现场 重庆市复归文化艺术研究院执行院长 张真飞

重庆市复归文化艺术研究院执行院长 张真飞 重庆陆海国际传播传播公益基金会副秘书长 陈灿

重庆陆海国际传播传播公益基金会副秘书长 陈灿 四川外国语大学国际法学与社会学院副教授、硕士生导师 郑昊

四川外国语大学国际法学与社会学院副教授、硕士生导师 郑昊 重庆市文物保护志愿者服务总队总干事 吴元兵

重庆市文物保护志愿者服务总队总干事 吴元兵 开幕式现场

开幕式现场 摄影家 戴小兵

摄影家 戴小兵 大足区季家镇党委书记 高才

大足区季家镇党委书记 高才

最后,大足区季家镇党委书记高才对本次展览致以祝贺,他说:“佛经上说‘须弥藏芥子,芥子纳须弥’中的须弥山,也称妙高山,位于小世界的中央。众生皆芥子,而守护大足石刻的芥子又是最特别最耀眼的一群,戴老师走遍大足近八十处精美石窟,用独特视觉叙述须弥与芥子的故事,今天我们才得以眼饱盛宴。可以说他是大足石刻最美的推荐人和宣传大使。无独有偶,位于大足区西南的季家镇内有山,名‘妙高山’,山上存千年寺庙,曰‘妙高寺’,山中更有世界上最精美的‘三教合一’佛龛。这就是戴老师与妙高的缘起。而宝顶山上有块‘妙高在望’,石碑也证明宝顶山与妙高山之间有千年内在的缘起。今天宝顶之巅‘妙高空间’才能成名于此。”

现场合影

现场合影

白杨坪-黄新华和曾治华

白杨坪-黄新华和曾治华 千佛寨-杨仁玉

千佛寨-杨仁玉 千佛岩-李道英

千佛岩-李道英 千佛岩-黄光华和钟高然

千佛岩-黄光华和钟高然 普圣寺-龙运高和陈贵素

普圣寺-龙运高和陈贵素 华严洞 -于明强和吴廷碧

华严洞 -于明强和吴廷碧 斗碗寨-周跃德

斗碗寨-周跃德 陈家岩-王学豹和康厚珍

陈家岩-王学豹和康厚珍 潮阳洞-刘思昌

潮阳洞-刘思昌 玉滩-邬世美

玉滩-邬世美 石门山-杨旭全

石门山-杨旭全 孔雀洞-周世夏

孔雀洞-周世夏 大佛湾-郭相颖

大佛湾-郭相颖大家对郭老的称呼颇多:老馆长、郭县长、郭伯伯。他是我芥子山系列作品中职位最高的一位,也是无法让我用一段简短的图说就描述得清楚的一位石窟寺守护人。我认为最适合描述郭伯伯的一句话就是:他将毕生所有的爱,都奉献给了大足石刻!

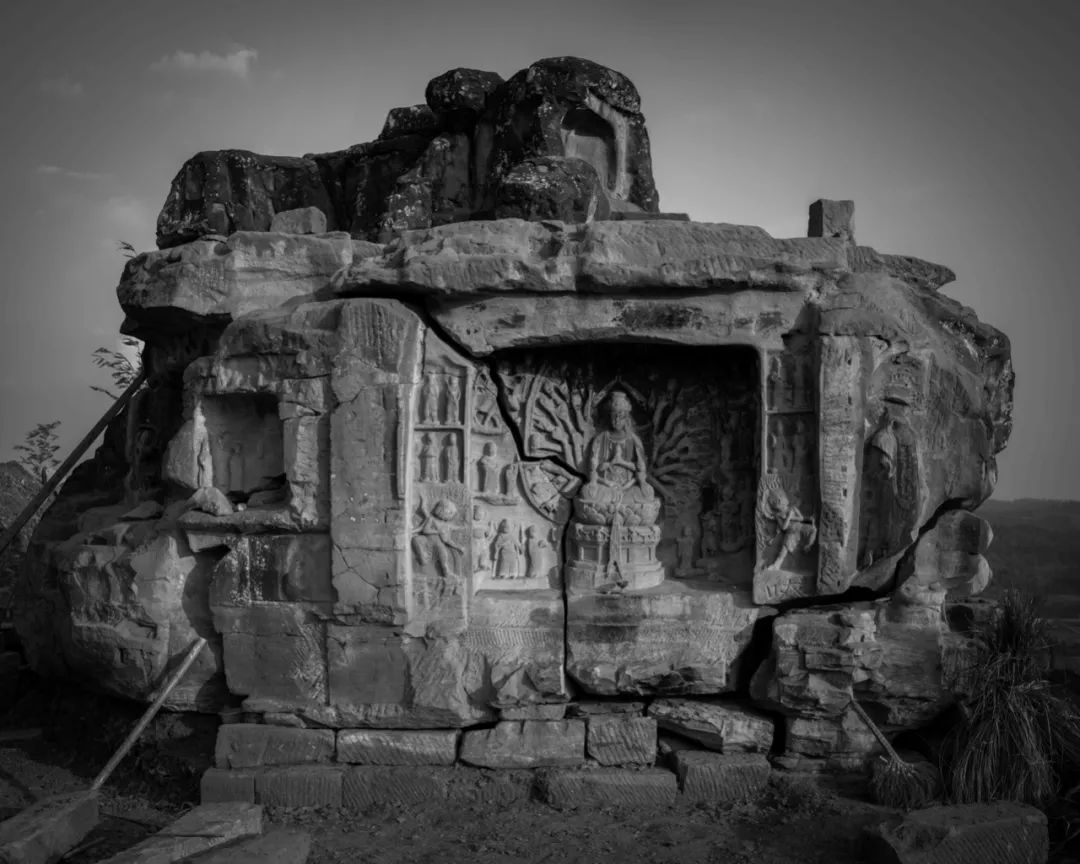

观无量寿佛经变像

观无量寿佛经变像 孔雀明王

孔雀明王 毗卢佛、卢舍那佛、释迦佛

毗卢佛、卢舍那佛、释迦佛 毗沙门天王

毗沙门天王 普贤菩萨

普贤菩萨 日月观音和普贤菩萨

日月观音和普贤菩萨 三教合一

三教合一 圣水寺

圣水寺 十圣观音窟

十圣观音窟 释迦涅槃圣迹图

释迦涅槃圣迹图

释迦涅槃圣迹图弟子像

释迦涅槃圣迹图弟子像 水月观音侧金刚

水月观音侧金刚 药师净土变相龛

药师净土变相龛 玉印观音和文殊菩萨

玉印观音和文殊菩萨 志公像

志公像